お知らせ

-

第2回地元ワークショップ(まちづくりWEEK2025冬)を開催しました。

-

地元説明会(11/9~13)結果概要を発表しました

-

県庁前通り社会実験(第2弾)を開催しました

-

地元ワークショップ結果概要を発表しました

-

県庁前通り社会実験(第1弾)を開催しました

-

国際コンペシンポジウムの動画を公開しました

-

第1回地元ワークショップ(まちづくりWEEK2025夏)を開催しました。

-

国際コンペシンポジウムを開催しました

-

第1回審査委員会から第4回審査委員会における審査内容に関わる部分も含めた議事を公表しました。

-

2次審査結果を発表しました。

-

2次審査の提出は締め切りました。

-

公開プレゼンテーションへの参加募集を締め切りました。

-

2次審査提出フォームを公開しました。

-

公開展示会における意見募集を終了しました。

-

1次審査通過作品を発表しました。

-

参加表明・1次審査の提出は締め切りました。

-

「コンペティション現地紹介動画」を掲載しました。

-

応募予定登録は締め切りました。

1次審査提出フォームを公開しました。 -

質問回答集を更新しました。

-

よくある質問Q&Aを掲載しました。

-

質問回答集を更新しました。

-

質問回答集を更新しました。

これに合わせ、募集要項を一部修正しました。 -

質問は締め切りました。

-

参考英訳資料を掲載しました。

-

質問回答集を掲載しました。これに合わせ、募集要項P.10 、様式4-1を一部見直しました。

-

群馬県の魅力発信動画「Innovate in GUNMA with us 」を掲載しました。

-

公告開始となりました。募集要項を掲載しました。

-

募集要項(事前告知用)を掲載しました。

-

特設サイトを公開しました!詳細の募集要項は近日公開予定です。

2次審査結果

本コンペでは、13作品(13グループ44者)の応募があり、うち5作品が1次審査を通過しました。

この度、2次提案書と公開プレゼンテーション(3月22日開催)を踏まえ、審査委員会において、

厳正に審査した結果、以下のとおり最優秀作品、次点、入選を決定しました。

※2次審査提案作品のスクリーンショット、転載、転用はご遠慮ください。

最優秀作品

次点

入選

※入選の順番は登録番号順に掲載

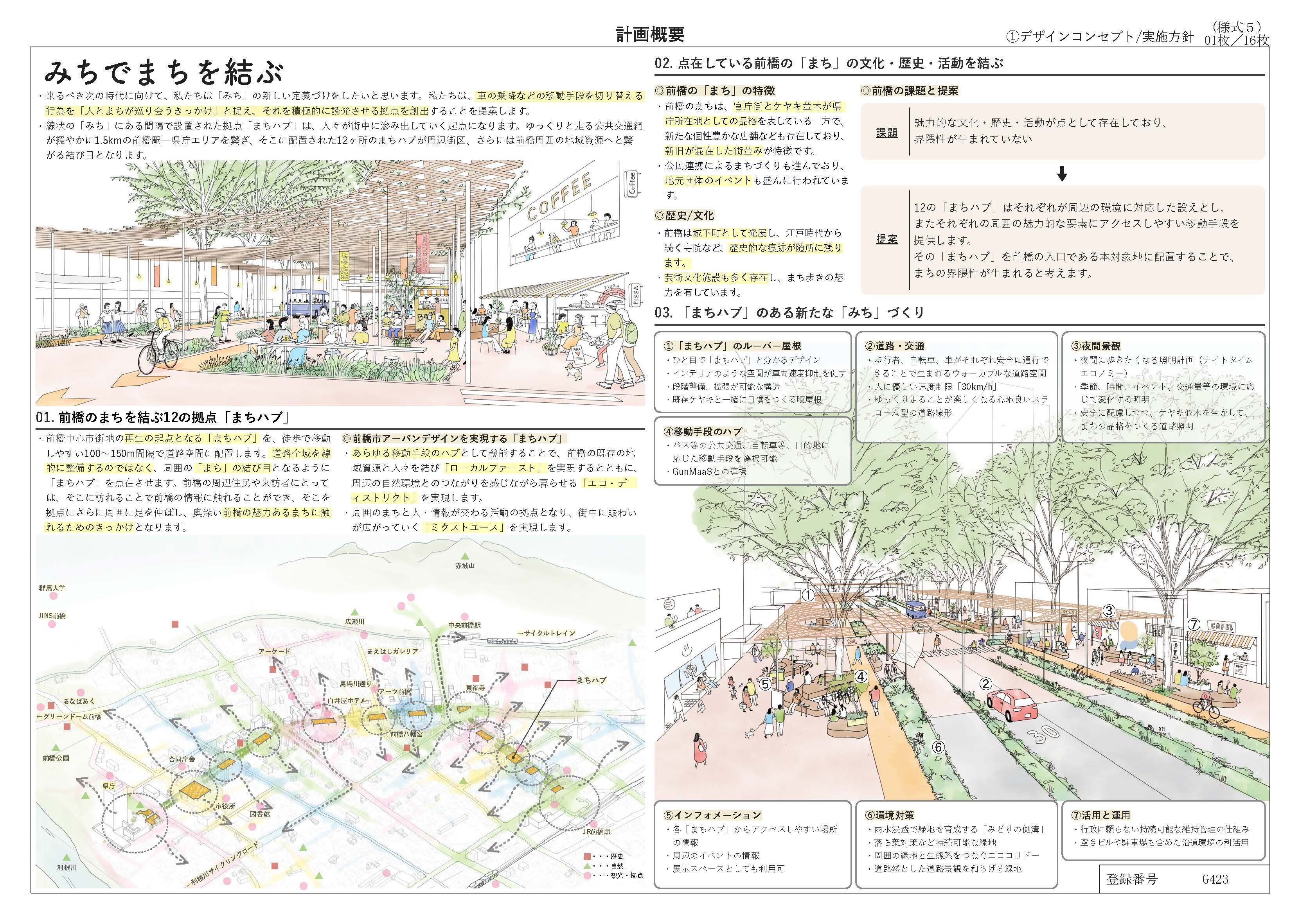

- 作品のテーマ

- みちでまちを結ぶ

- 提案者

- 登録番号:G423

代表者:(有)オンサイト計画設計事務所

構成員:①(株)日本海コンサルタント②(株)KAP③(株)ICE 都市環境照明研究所④(株)UMA desing farm

- 公開プレゼン動画

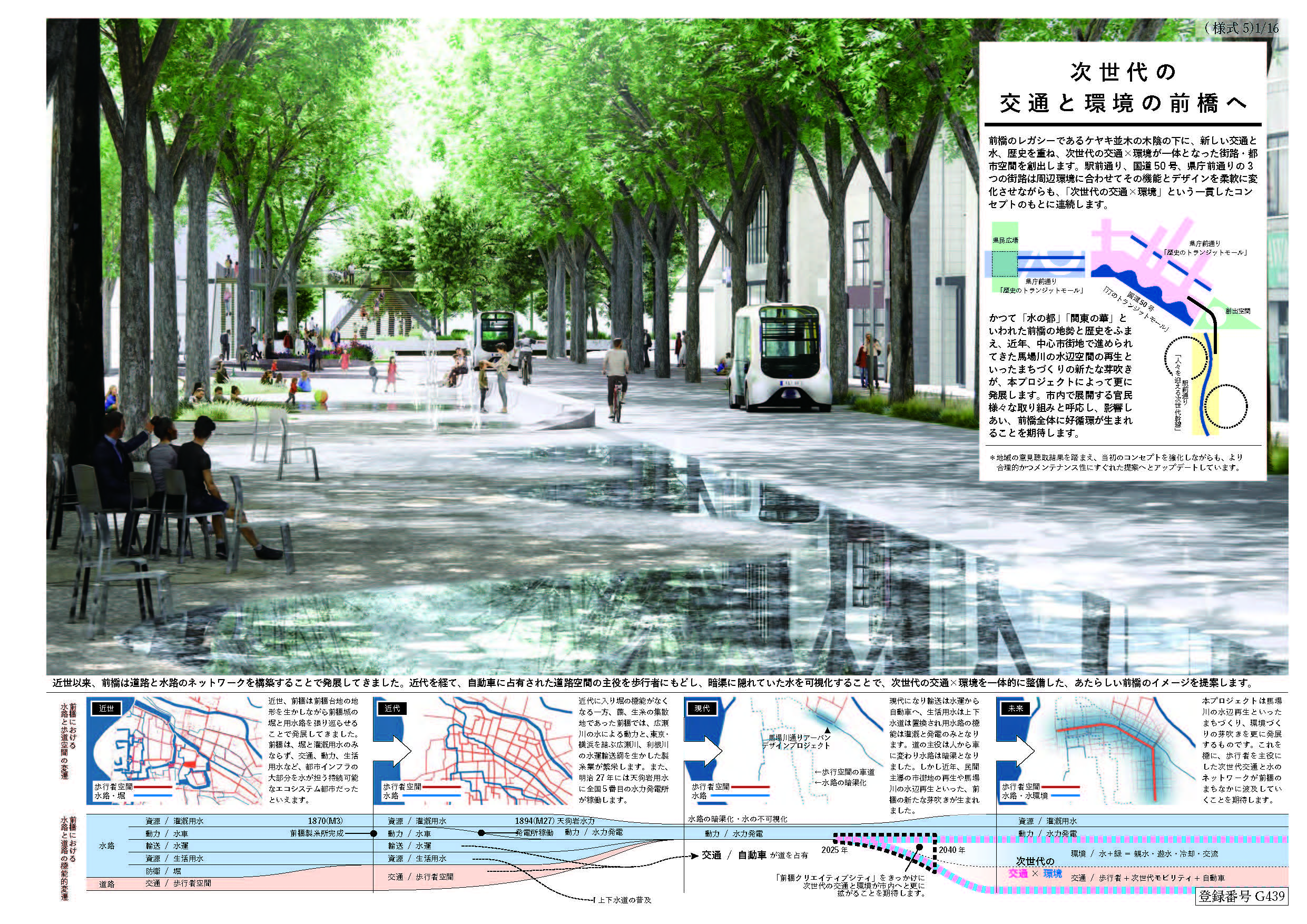

- 作品のテーマ

- 次世代の交通と環境の前橋へ

- 提案者

- 登録番号:G439

代表者:(株)AS

構成員:①羽藤 英二②Infras③リサーチ・アーキテクツ建築設計事務所④復建調査設計(株)

- 公開プレゼン動画

- 作品のテーマ

- 群島の森 前橋からはじまる新しい都市の公園

- 提案者

- 登録番号:G503

代表者:(株)藤本壮介建築設計事務所

構成員:①(株)E-DESIGN②日本工営都市空間(株)

- 公開プレゼン動画

審査委員講評

「これまでの経緯を含めた講評はこちら」

以下は審査委員の個別講評を

抜粋したものです。

※なお、西村委員(副委員長)については、都合により、2次審査は欠席であった。

佐々木葉委員長

まずもって、選考が無事終了したことに安堵している。前橋の地で、さらなるチャレンジが始まるというメッセージをこのコンペ全体、そして入賞作品から発信することができる結果になったと考えている。ここに至るまでの長く大変な道のりにご尽力いただいた主催者側の皆さん、そして応募者の皆さんに感謝申し上げる。

選定されたのちに関わるデザインの範囲と期間が極めて大きく、同時に前提としている設計条件が現実に整うかどうか自体にも余地があるなかで、アイディアコンペでもなく、プロポーザルでもない、実施設計を前提としたデザインコンペとして成立させられるのか。募集要項をまとめるまでの苦労は極めて大きかった。その際、すでに決定されていた前例のない賞金額と国際コンペという事項は、起こりうる事態の想定と対応への苦労を増大させもした。審査委員会の所掌事務には、募集要項の策定が含まれているのである。本コンペは土木学会による「土木設計競技ガイドライン」に準拠した適切なコンペであると認定されているが、その認定までの過程では、土木学会建設マネジメント委員会公共デザインコンペティション研究小委員会にも伴走していただいた。

こうしたプロセスをへてようやく昨年10月に募集を開始して以降は、応募者の皆さんにバトンは渡り、膨大なエネルギーが注がれた。1次選考のプロセスは主催者報告に譲り、以下には、公開プレゼンテーションと2次審査対象5作品についての総評を述べる。審査委員各位からの講評と併せてご覧いただきたい。

まず公開プレゼンテーションはやはり極めて重要なプロセスであった。限られた時間ではあったが、熱の入った語り、詳細な模型や作り込まれた動画と質疑応答によって、提出された資料からは読み取れなかった事項、提案者の考え方が確認できた。提出資料のみによる事前評価から更新したという委員は少なくなかった。

プレゼンテーション後の審査では、5提案について意見交換を経たのちあらかじめ定められたフォーマットによる採点を行った。その集計結果は、G445とG758の2提案が同点1位となり、それ以外との点差がついたため、これら2点のどちらを最優秀とするかの議論を行った。どちらも優れているが、今後多くのステークホルダーや市民の関心と協力を得ながらチャレンジしていく提案としてのメッセージや期待をより強く感じられるG445を最優秀とすることで合意した。その際、提案チームの多様性も重要なメッセージとなることも勘案された。以下に各作品についての、審査会での議論を踏まえた佐々木の講評を述べる。

最優秀作品 G445

コンセプトは提出資料から読み取れたが、具体の空間提案と進め方について公開プレゼンテーションにおいて内容が理解でき、新たに評価ポイントとなった。遠望できる山並みを含め前橋ならではの資源と現在みられる街のパワーを通りに表出させていくことで、世界に発信できるデザインを目指している点が高く評価された。かなり作り込んだ道路内や県民広場と現五叉路部の提案には、チームの造形力の高さが伺われた。一方ブリッジ状の構造物の必要性やスマート信号システムを前提とした交通処理の実現可能性についての不安も指摘されたが、市民との対話によって形を決めていくというプロセスや本コンペ自体が目指しているチャレンジ性を勘案して、最優秀とした。

次点 G758

明快な目標設定、現地の状況を丁寧に読み込んだ提案、交通処理および事業の進め方など、観点の総合性と検討レベルの高さによって、着実な提案として高く評価された。また日々の暮らしぶりが発露できる道路空間を広域のランドスケープや歴史と関連させて表現しようとする点も評価された。その一方、県民広場とまゆだまルーフの造形と機能については、提案されたものが現在だけでなく今後においてもユニークな価値を持つかに疑問が示された。モバイルポットの実験性はチャレンジとなり得るが、運用の課題も想定される。不確定要素のあるなかでも着実柔軟に事業を推進していく力がチームにあることは伺えたが、クリエイティブシティの国際コンペ結果としてのインパクトがG445には及ばないとして、次点とした。

入選 G423

まちハブというコンセプトは沿道と一体となったまちづくりに寄与する可能性も高く、周辺地区の丁寧なリサーチに基づいたきめ細かい提案が評価された。提案された12ヶ所全てではなくても、界隈性をつくっていく核としての期待と実現性も見いだされた。その一方ルーバーありきの提案のように見られ、ビオトープ含めて管理への不安が拭えないこと、対外的にもメッセージを打ち出す力が弱いことが指摘された。

入選 G439

前橋の歴史と水系を丁寧によみとり、交通処理や、汀とされる部分も水を使わない時の検討もされるなど、1次提案よりも熟度が高まっている点が評価された。道路空間に対しても活動自体は市民に委ねるがハードな整備は公共で担保する姿勢も実現性から評価された。一方、県民広場の大屋根が当地の気候を踏まえると機能するか、歩道橋の造形にインパクトがないこと、目玉となる水のデザインへ共感がえられるかなどが課題として指摘された。

入選 G503

群島という類例のないコンセプトで緑が少ない周辺地域に強いインパクトを与える提案であることが評価された。またそのデザインプロセスや管理の仕方について、新しい公共施設の使いこなしを提案している点も評価された。一方、事業開始から数十年後の長期にわたる緑の育成管理や市民の関わり方の現実性、鬱蒼とした樹林空間がもたらすマイナス面への不安、地下部分を考えた建設可能性や効率性に関する課題が指摘された。

以上のような熱意ある応募と真摯で公正な審査によって、極めてチャレンジングなデザインコンペに恥じない作品の選定が行われたと考える。

そして、ここから、真にチャレンジングな仕事が始まる。発注者と受注者という関係というよりも、パートナーとしてより良い未来への投資となるインフラが実現していくことを期待している。特に主催者である群馬県においては、部局の壁を超えた取り組み、前橋市および国を交えた推進体制の構築をお願いしたい。そうした公共サイドの取組みに呼応して、前橋の地で活動する様々な主体の皆さんが、このコンペに基づいた公共空間のデザインに積極的に参加するとともに、派生的なまちづくりを展開させてくださると期待している。未知数とも言える前橋の未来に本デザインコンペが一つの重要なエポックとなることを願っている。

石田東生委員

本コンペはわが国初めての都市内の大幹線道路を中心対象とする都市空間の国際デザインコンペであり、委員として参加させていただいたことは光栄なことであり、貴重な経験をさせていただいた。まずお礼を申し上げたい。

このコンペでは国道50号線という北関東の大幹線道路を主対象として含むこと、市民一体となった活動が活発化している中心市街地の再生と一体化しさらなる加速に貢献すること、それを日本一自動車依存度の高いこの地で挑戦するという応募者にとっても大変に難しいコンペであったと推察する。応募された作品はいずれもこれらの課題に果敢に挑戦されていたが、とりわけ一次選考を勝ち抜かれた5作品は提出書類だけでは甲乙つけがたいという印象であった。

本デザインコンペに参加して学んだことは、やはり対面でのプレゼンテーションの重要性である。発表者の息遣い、言葉遣いと口調、質疑の際に熱量、そして何より精密に作成された図面・模型・動画の持つ力により私自身の評価は書類を見た時のものとは大きく変わったし、この過程を通じて最優秀賞を決められたという実感を有している。また、1次選考通過作品に対しての市民の皆さんからのコメントにも、その量と関心の高さ・内容の深さという質の面から圧倒されたし、私自身の評価にも良いインプットをいただいた。市民の皆様にも感謝申し上げたい。

日本で最初の本格的な都市道路空間のデザインコンペは終了したが、最初のステップが始まったところである。最優秀作品の構想が、基本計画、基本設計、実施案と成長進化を遂げていくことになるが、冒頭にも述べたように北関東の大幹線道路、国道50号線と17号線を含む地域であり、官民両輪の都市再生が力強く進みつつある地域である。自動運転やモビリティサービスの一元的提供と運営を目指すGunMaaSがわが国のトップを走っている地域でもある。これらを一体的に統合的に考え、形にしていくことがこれから求められる。中心になるのは群馬県、前橋市、国、そして市民の皆さんである。一人一人の想いが形になる、一人一人の熱量で全体が力強く進み続ける。そんなプロジェクトになることを願ってやまない。

伊藤香織委員

本コンペのように大規模な道路のデザインコンペが行われるのは画期的で,私自身も初めての経験であった.要項づくりから手探り状態で,佐々木委員長や事務局の皆さんらのご尽力で実施にこぎ着けることができた.

新しい取り組みだけに,いくつかの難しさを認識する場面があった.一つめは,どこまでまちのかたちを提示するのかという点.ほとんどの作品が市民とともにつくり,使い,維持していくことを提案していたことからもわかるとおり,市民参画は不可欠であるが,道路の場合は建築以上に提案時に決まらないことが多くなる.一方で,デザインコンペでは少なからずかたち(人工物に限らず)の提案が期待され,そのバランスが難しい.二つめは,交通に関わる技術がめまぐるしく発展する中で,未来を見据えつついかに実現性のある提案を提示し,あるいは採用するのかという点.三つめは,これからますます人口が減少していく中で,どのように道路とコミュニティを維持していくのかという点.ウォーカブルでクリエイティビティを引き出す道路,という観点からは,市民が参加し使い続けることが重要であるが,現実的には担い手は減る一方である.

そうした困難を越えて,二次審査に残った5組はいずれも,交通,空間,プロセスなどが練られた総合的な作品であり,それぞれの魅力があった.

最優秀作品は,まちのアイデンティティをみつけ,つくり,そだて,つないでいくという一般的だが重要なプロセスをきちんとサイクル化した手堅さと,抽象的な概念と連動した具体的な形態の提案が特徴的である.大らかに広がり利根川に導く県民広場は魅力的な空間になっていると感じられた. 次点の作品は,丁寧にデザインされた美しい街路空間で,実現性も高いと感じられた.フィジカルなデザインだけでなく,沿道の土地利用誘導に言及していることや,居場所をつくり活動を誘発するファニチャやモバイルポットなどの機動的な要素を取り入れていることも特徴的であった.

入選となった3作品についても,容易に歩ける距離ごとに界隈性をつくり全体をゆるやかにつなげていく考え方に共感したG423,道路空間の構成と使われ方がまちに馴染むG439,道路が大きな公園になる印象的な案で魅了したG503と,いずれも独自性のある作品であり,審査に際しても悩むことが多かった.それぞれ方向性は異なるが,全体では大きな差はなかったように思われる.

コンペは終わったが,これからどのように実現していくかが要である.日本の公共デザインの新たな1ページが前橋から開かれることを期待する.

谷川じゅんじ委員

今回の審査では、「前橋クリエイティブシティ」が掲げるパーパス――“すべての人がまちづくりに関わり、自らの存在が都市の未来に寄与していると実感できる”という理念に、各提案がどれだけ応えうるかを最も重要な判断軸とした。空間のデザイン性や機能性のみならず、その空間がどれだけ市民に開かれ、市民の主体的な関与を誘発しうるか。つまり、都市を「誰かのもの」ではなく、「みんなのもの」にしていく構えがあるかどうかを問いとした。

各提案はそれぞれに個性と強みを持ち、歴史や地勢と向き合いながら、新しい都市の姿を描いていた。中でも注目すべきは、市民の活動の“芽”を見逃さず、それを都市のなかにしっかりと根づかせようとする仕掛けや仕組みが散見されたことだ。それは一過性の参加型イベントではなく、まちと人との関係を日々育み、重ね、継続していくような営みへの誘いであり、まさに前橋における新たな“めぶき”の兆しとも言える。この“めぶき”は、行政主導では生まれ得ない、市民自らが自分ごととして空間に関わることによって初めて芽吹く、豊かな共創の風景である。

都市の公共性の捉え方においても、単なる利便性の向上やハード整備にとどまらず、人が集い、対話し、創造し、回遊する中で「このまちは自分の居場所である」と感じられるような空間設計が意識されていた。デザインや計画そのものよりも、むしろ“その後”をどう育てていくか、その視点に立った提案にこそ、これからの前橋に必要な柔らかさとしなやかさを見た。

本審査は、まちの新たな風景を選ぶ作業であると同時に、市民のまなざしや行動の未来を選び取る作業でもあった。どの案が実装されたとしても、それが誰かの“めぶき”となり、また次の“めぶき”を育む連鎖へとつながることを期待しつつ、前橋という都市が、暮らす人・働く人・訪れる人すべてにとって、自分の存在が風景を形づくっていると実感できるまちであり続けることを願ってやまない。

橋本薫委員

群馬県は、一人あたりの自動車保有台数が国内で最も高い地域でありながら、トランジットモール構想を立ち上げ、国際コンペとして世界に向けて募集を行ったことは、非常に力強いメッセージと意味を持っています。さらに、このコンペはアイデアを募るものではなく、実施を前提としたものであり、その応募に対するハードルの高さからも主催者の本気度の高さが際立っていました。

私が審査の過程で最も重視した点は、国際コンペに相応しい多様な価値観を許容できる器の大きな提案であるかどうか、また、前橋クリエイティブシティの発信として創造的であるかどうかということです。そして、地域住民との共創を通じてプランを深化させ、拡大させる可能性があるかにも注目しました。最終審査におけるプレゼンテーションでは、提案者と対面し、時代の変化や社会状況に適応できる多様性を備えたチームであるかどうかを重要視しました。

応募された提案の多くは、ヒューマンスケールな居場所を随所に点在させ、直線的で画一的になりがちな道路空間に、ある種意図的に「場所」を創出しようとするものでした。しかし、利用者のイメージが抽象的であったり、「場所」の管理や運営の実現性に懸念のあるものが多かった一方、最優秀者の提案は「歩く楽しさ」を優先に考えられているように感じられ、道路・歩行空間である現実に向き合いながら、「居場所」も含めた新しい価値を地域住民とともに長期的に作り上げようという意気込みが感じられました。

このプロジェクトの実現は、日本の地方都市の挑戦を世界に発信できる大きなメッセージ性を持っています。最優秀者の提案が地域住民との共創を通じて、群馬県前橋市を象徴するユニークで特異なプランへと成長することを期待しつつ、地域の方々から長く愛される永続的なプロジェクトとなることを心から願っています。

杉﨑光広委員

今回のコンペでは、前橋市中心市街地のメインストリートである県庁から前橋駅間の道路を公共交通・ヒト中心の道路空間に蘇らせ、県都前橋市にふさわしい街並みを空間デザインしていただきました。そのなかで、長きにわたり懸案となっている五差路交差点についても、安全性や円滑性を確保しつつ、まちと調和した使い方もご検討いただきました。多くのグループが参加し、前橋から見た豊かな自然や歴史、文化、固有の資源を活かしたデザインコンセプトのもと、各エリアの特色、地域の活動、「つながり」や「ひろがり」など趣向を凝らした素晴らしいデザインをご提案いただきました。また、将来の技術革新に適応したモビリティシステムの確立など「日本最先端クラスのデジタル県」として取り組みを進める群馬県にふさわしいご提案もありました。最優秀に選ばれた作品が、近い将来、現実のものとなり、より魅力的で、何度も来たくなる前橋市の街を想像しながら、国としても群馬県、前橋市と連携し進めて参りたいと思います。

宮前勝美委員

まず、国内最大級の国際コンペに対して、建築・ランドスケープの専門家のみならず、一般の県民の方や、学生の方など、幅広く多くの方に関心を寄せていただき感謝申し上げる。さらに、国内外を問わず優れた作品を応募いただいたことに、審査委員として、そして主催者として心から敬意を表したい。

本コンペは、長年の懸案である変則五差路の本町二丁目五差路交差点を含む約1.5kmの道路空間や県庁前の県民広場、さらにはこれらを包括する都市空間全体を対象とした、非常に難易度の高いものであったが、海外事業者を含む複数のグループから提案が寄せられ、それぞれに本事業への意気込みが強く感じられた。

提案作品を審査するにあたり、私が特に重視したポイントとして、県都まえばしが、誰もが訪れたくなる、そして、それが2度3度と続いていくようなまちとなるような提案かどうかである。

以下に、各作品についての講評を述べる。

【最優秀作品:G445】

2次提案書類のみでは、不明確であったデザインコンセプトがプレゼンテーションを経て明らかになったことで、評価が上がった。

長年の懸案であり、通行者に負担を強いてきた本町二丁目五差路交差点が、インクルーシブなブリッジによって、誰もが安全に歩行できる空間となり、まちのつながりが創出される。また、前橋は景観を阻害するような建築物が少なく、遠くまで見通せるまちの特徴を活かし、壮大な空の広がりと赤城の山並みを眺望できる視点場を創り出し、変わりゆく街並みを俯瞰できる場所などに生まれ変わることで、将来に向けて、夢や希望が抱ける提案となっており、これは、今後100年のまちづくりを見据えた、都市の変化を支えるデザインとして評価できる。また、県民広場のフレキシブルな活用を残しつつ、未来志向のモビリティハブを設置することで、現在と未来を融合したデザインとなっている。

本町二丁目五差路交差点や県民広場の造形については、今後の地域住民などとの対話により柔軟に対応していくことで、より洗練されることを期待する。

【次点:G758】

まゆだまルーフはデザイン性が高く、県民広場も機能性に優れたデザインとなっているという点を評価した。一方、道路空間に大きな変化が感じられず、人々が訪れたくなる空間を創出できているのかという点が払拭できなかった。

【入選:G423】

まちハブを100mから150m間隔に配置することで、前橋の魅力あるまちに触れるきっかけを創る仕組みは評価できる。一方、群馬らしさ、前橋市らしさが感じられないことや、ルーバー屋根である必要性やこれにより賑わいが創出できるのかという懸念が払拭できなかった。

【入選:G439】

「水と緑と詩のまちまえばし」を意識した前橋の歴史を感じられる提案であり、トラフィックセルによる面的な交通処理の検討など細部に至る検討がなされている点は評価できる。一方、汀を創出するための水の適切な維持管理、本町二丁目五差路交差点の歩道橋の造形、県民広場の大屋根の構造などの地域特性への配慮が欠けている。

【入選:G503】

道路の機能を兼ね備えた新しい都市公園をつくり、賑わいを創出する提案であり、市民とともにまちを創り上げるプロセス、人々が何度も訪れたくなる空間デザインである点は評価できる。一方、道路として捉えた場合の適切な維持管理や実現性への不安が払拭できなかった。

細谷精一委員

このたびは、道路空間の活用に関する都市空間デザイン国際コンペにご応募いただき、誠にありがとうございました。最終審査に残った5者の提案は、いずれも独自の視点と創造性に富み、まちの未来を豊かにする可能性を秘めたものでした。

【G423】

まちづくりのアイデアや地元を巻き込んでのまちハブ提案は、今すぐにでも取り組める内容だったと思います。その反面、実現性は高いが、具体的な地域への波及や連携方策についての提案が欲しいと思います。

【G439】

道路と水路のネットワークの構築により生み出される、汀のトランジットモールは今までにない画期的な道路空間の提案であったと思います。また近未来的な提案でありましたが、管理面や水処理など年間を通した維持や設えに対しての不安面を感じました。

【G445】

前橋リッジライン構想については、前橋の地域性を踏まえた将来ビジョンに基づきながらプロセスを大切にする提案であり、またハイポイントを地域と見つけ、育てるという地域を巻き込むストーリーにより、整備効果を高める全体計画により、最優秀となりました。交差点部の立体スロープの有無、デザイン等については地域との合意形成と持続的な官民連携の体制を構築させるかがポイントになると思います。

【G503】

道路を新しい公園とする全体ビジョンは奇抜でインパクトの高い提案であります。また群島は、その時々のまちの状況に応じてフレキシブルに対応でき、変化できる道路空間という点がユニークでした。一方、全体を都市の公園とした時の、管理と安全確保策について懸念がありました。

【G758】

まゆだまルーフや100の苗床など、斬新性と実現可能性を備え、また、デザインの統一感や交通計画についても秀でていたと思います。提案内容やプロジェクト推進体制などについても総合的に評価は高いものの、新たな価値を見いだせるかとの観点で次点となりました。

今回の国際デザインコンペは、これまでにない新たな道路空間のあり方についての議論が深められる機会になったと感じております。これまでも前橋は、めぶくビジョンのもとで官民連携のまちづくりが進められていますが、この動きと連動することで新たな価値を創出するクリエイティブシティ構想がスタートできるものと感じております。

引き続き群馬県や国と連携しながら前橋のまちづくりを推進してまいりますので、今後ともご支援賜れますようお願い致します。

今回、真摯なる対応でプロジェクトに参加いただいたことに感謝するとともに、提案いただいた皆様のご活躍を祈念いたします。

開催趣旨

群馬県前橋市の中心市街地は、社会経済状況の変化とともに、人通りが疎らで閑散としているなど、賑わいの少ない状況となっている。

この現状を改善するため、前橋市は文化芸術交流の促進、職住近接性の向上、経済活力の強化、デザイン力を高めることを基本方針とし、官民連携による持続可能なまちづくりを推進している。

また、日本のまちづくりでは行政主導が多い中、民間主導の創造的なまちづくりによって、老舗旅館のリノベーションやクリエイティブな拠点の建設、小河川の改修による賑わい空間の創出など、中心市街地は徐々に活気を取り戻している。

しかしながら、県庁から前橋駅に至るメインストリートは、人通りが少なく、賑わいに欠ける、その理由の一つでもある変則五差路の本町二丁目五差路交差点では通行者にとって利用しづらいなどの課題が残ったままである。

また、このメインストリートでは、自動運転レベル4 に向けた取り組みが進行中であり、県内では新たなモビリティサービス「GunMaaS」がスタートしており、交通環境の変化にも対応していく必要がある。

今後、これらの課題に個々に対処すると、統一感が失われ、魅力に欠ける都市空間が形成される可能性があることから、一体的な課題解決を図るための「トータルデザイン」が重要である。

このため、現在進行中の民間主導の中心市街地活性化の取組を活かし、これを、行政の力強い後押しによって、さらに強化することを目的として、本デザインコンペでは未来を指向する都市空間デザインの提案を求める。

この都市空間デザインでは、メインストリートを公共交通と人中心のウォーカブルな道路空間に変貌させ、賑わいとふれあいを創出し、将来に向けて住民や訪問者が夢や希望を抱き続けることができるよう、群馬県らしい独自の価値を創造することを目指す。

策定された都市空間デザインは、道路を管理する国、県、市が、地域の皆さまと連携し、磨きをかけ、実現することで、世界に誇れる持続的な県都の発展につなげるものである。

開催概要

競技名称

前橋クリエイティブシティ

県庁~前橋駅都市空間デザイン

国際コンペ

主催者群馬県

コンペテーマ

『世界に誇れる持続的な県都の

発展を目指し、

革新的な都市機能の

充実を図る未来のまちづくり』

-

提案内容1

県庁〜前橋駅の

道路の空間デザイン -

提案内容2

県庁前の県民広場の

空間デザイン

デザインを表現する具体的な事項

- 基本的な考え方を示すデザインコンセプト

- 事業実施にあたっての実現プロセス

- 道路空間や県民広場などのイメージパースなど

要求事項

- 前橋市の文化や歴史等の地域固有資源を活かすとともに、諸課題の解決に向けた、地域の独自性のある提案をすること

- 多様な人が集い、憩い、活動する「公共交通と人中心」のウォーカブルな道路空間となる提案をすること 等

- その他詳細は募集要項を参照

対象施設

- 群馬県庁から前橋駅までのメインストリート約1.5km

- 群馬県庁前の県民広場

応募予定登録期間

2024.10.24

2024.11.22

応募資格

単体もしくはグループ

- ただし、必要資格を有する者を1名以上配置

- その他詳細は募集要項を参照

総額賞金

2,900(税込)万円

最優秀提案賞金(1者)

2,500(税込)万円

- 最優秀者賞金には、1次審査通過者分の100万円含む

1次審査通過者賞金(4者)

100(税込)万円

×

4者

スケジュール

参加登録締切

2024.11.22(金)

1次提案締切

2024.12.13(金)

1次審査結果発表

令和6年12月下旬

最終審査結果発表

令和7年3月下旬

- スケジュールは変更の可能性があります

コンペのリーフレットは、

こちらをご確認ください

コンペの事前告知用の募集要項は、

こちらをご確認ください

コンペ終了後の基本設計の契約までには群馬県入札参加資格などの登録が必要になります。

登録などに関する詳細はこちらからご確認ください。

募集要項

様式集

応募予定登録

質問

参加表明兼誓約書

- 様式3-1-1 参加表明兼誓約書 単独法人企業用(2024.12.3 更新)

- 様式3-1-2 参加表明兼誓約書 グループ用(2024.12.3 更新)

- 様式3-2 グループ構成員参加表明兼誓約書(2024.12.3 更新)

- 様式3-3 グループ構成員応募予定登録変更申請書

1次審査提出書類

2次審査提出書類

応募予定登録

応募予定は以下の応募予定登録フォームより

必要書類を添付して提出してください

登録受付期間

2024.10.24(木)

2024.11.22(金)

-

応募フォーム

※応募予定は締め切りました。

提出書類

- 様式1-1-1応募予定登録書(単独法人企業用)

- 様式1-1-2応募予定登録書(共同企業体用)

- 様式1-2共同企業体構成員応募予定登録書

1次審査

参加表明・1次審査提出

参加表明・1次審査提出書類は、

下記のフォームより、

必要書類を添付して提出してください。

下記フォームへのログインに必要なユーザー名とパスワードは

応募予定登録者にメールにて順次送付いたします。

登録受付期間

2024.11.22(金)

2024.12.13(金)

-

参加表明・1次審査提出フォーム

※参加表明・1次審査の提出は締め切りました。

提出書類

参加表明

- 様式3-1-1 参加表明兼誓約書 単独法人企業用(2024.12.3 更新)

- 様式3-1-2 参加表明兼誓約書 グループ用(2024.12.3 更新)

- 様式3-2 グループ構成員参加表明兼誓約書(2024.12.3 更新)

- 様式3-3グループ構成員応募予定登録変更申請書

1次審査提出書類

- 様式4-1業務実績及び技術者の配置体制(2024.11.05一部見直し)

- 様式4-2技術者の経歴等

- 1次提案提出書類(A2サイズ・縦2枚)

質疑応答

募集要項などに関する質問がある方は

以下の質問フォームから

必要書類を添付して提出してください

登録受付期間

2024.10.24(木)

2024.11.15(金)

-

質問フォーム

※質問は締め切りました。

提出書類

- 様式2 募集要項に関する質問書

回答集

質問に対する回答は、以下で掲載します

- 随時更新予定

2024.11.22更新

2次審査

2次審査提出

2次審査提出書類は、下記のフォームより提出してください。

下記フォームへのログインに必要なユーザー名とパスワードは

1次審査提出時と同様です。

登録受付期間

2025.2.10(月)

2025.3.10(月)日本時間午後5時まで

-

2次審査提出フォーム

※2次審査の提出は締め切りました。

提出書類

- 様式5 2次提案書(2025.2.19 フォント修正)

- 様式6-1~6-3 概算事業費内訳表(2025.2.4一部追記)

審査委員会

本コンペにおける提案書の審査及び最優秀提案者の選定等に関する審査を行うため、

審査委員会を設置します。審査委員会の開催状況については以下に掲載します。

審査委員会開催状況(2次審査結果発表前公表版)

審査委員会開催状況(審査内容含む)

要綱、要領

審査委員会で決定した本コンペの要綱、要領については以下に掲載します。

地元調整

前橋市中心地区

クリエイティブシティ推進協議会

JR前橋駅から群馬県庁までのケヤキ並木通り及びその周辺部を対象として、MaaSなどの新モビリティに対応した、快適で安全な公共交通を運行させるとともに、歩行者を中心としたウォーカブルな道路空間を、街並みのデザインと一体的に創設することを目的として、前橋市が主体となって、国県と共同し本協議会を設置しています。

本協議会を通じて、地域住民との合意形成を図ります。

協議会議事概要

・協議会議事概要 ※掲載準備中

まちづくり会議

クリエイティブシティ推進協議会に参加されていない地域の方々とも合意形成を図るため、

まちづくり会議を開催し、ご意見をお伺いしています。

第1回まちづくり会議

「県庁~前橋駅におけるまちづくり」に関するアンケート調査とオープンハウスを実施しました。

第2回まちづくり会議

(2024.9.13、9.15)

アンケート調査とオープンハウスの結果報告と地域の求める配慮事項などに関する説明会を実施しました。

第3回まちづくり会議

(2025.1.13~1.26)

1次審査を通過した5作品について、2次提案及び審査の参考とするため、

公開展示会を開催し、皆様から沢山のご意見(115件)をいただきました。

前橋クリエイティブシティまちづくりWEEK 2025 SUMMER

8/20(水)~8/24(日)で開催した「前橋クリエイティブシティまちづくりWEEK 2025 SUMMER」では、

多くの皆様にご参加いただき、「これからの前橋のまちづくり」や

「前橋の未来」などについて、ご意見をいただきました。

その結果概要は以下をご覧ください。

前橋クリエイティブシティ構想 地元説明会

前橋クリエイティブシティ構想の取組内容を市民のみなさまに詳しくお伝えするため、11/9(日)~11/13(木)に地元説明会を開催しました。

その結果概要は以下をご覧ください。

お問い合わせ

お問合せは以下のお問い合わせフォームから

お願いいたします。

注意事項

内容によって回答できかねる場合がございます。

ご了承の上、お問い合わせをお願いいたします。

よくあるお問合せのQ&Aを以下に掲載します。

お問合せ前にご確認をお願いします。

-

よくある問合せQ&A

2024.11.21掲載

2025.11.5 掲載

前橋クリエイティブシティ広報紙の発行

群馬県では、「前橋クリエイティブシティ構想」を

多くの方に知っていただくために、広報紙を発行しました。

この広報紙では、 「前橋クリエイティブシティ構想」の背景や目指す姿、

これまでの取組状況、今後の予定などを分かりやすく紹介しています。

前橋の新しいまちづくりの取組を、ぜひご覧ください!